Buchtipp:

Peter Habeler – Das Ziel ist der Gipfel

Ich möchte euch hiermit das im Tyrolia Verlag von Karin Steinbach und Peter Habeler erschienene Buch “Peter Habeler – Das Ziel ist der Gipfel” vorstellen. Peter Habeler wurde im Jahr 1978 weltbekannt, als ihm gemeinsam mit Reinhold Messner die erste Besteigung des Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff gelang. Im Juli 2007 feierte der sympathische Spitzenbergsteiger aus dem Zillertal seinen 65. Geburtstag – Anlass für einen Rückblick auf ein aufregendes Leben mit und in den Bergen.

Foto: Tyrolia Verlag

Authentische Texte und vertiefende Interviews berichten von seinen großen Leistungen und lassen ein halbes Jahrhundert Alpinismusgeschichte lebendig werden. Sie ermöglichen aber auch die persönliche Begegnung mit dem Menschen Peter Habeler, mit der Landschaft und den Menschen, die ihn geprägt haben.

Berühmt für seine Schnelligkeit und seine Chuzpe, macht Peter Habeler deutlich, dass eine ausgeprägte Persönlichkeit und ein starker Willen nötig sind, um hochgesteckte Ziele zu erreichen. So gibt das Buch nicht zuletzt auch Antworten auf die immerwährende Frage nach den Gründen, weshalb es Menschen gipfelwärts zieht.

Foto: Peter Habeler

_______________________________________________

1. Leseprobe:

Inhaltsverzeichnis

Lausbuben am Everest

DIE ERSTE BESTEIGUNG DES HOhCHSTEN BERGES DER WELT OHNE KÜNSTLICHEN SAUERSTOFF

Am 21. April 1978 stieg ich mit Reinhold Messner vom Basislager ins Lager 1 auf. Wir wollten in den folgenden Tagen unseren ersten Angriff auf den Gipfel des Mount Everest (8850 m) machen. Nach wochenlangen Versicherungsarbeiten im Khumbugletscher und in der Lhotseflanke fühlten wir uns in einer prächtigen Verfassung. Durch oftmaliges Aufsteigen in die Hochlager hatten wir uns optimal akklimatisieren können; bis zum Vorgeschobenen Basislager auf 6400 Metern marschierten wir, als ob wir irgendwo in den heimatlichen Bergen wären. Dementsprechend gut war auch unsere Stimmung. Unser Ziel war klar: Als erste Menschen wollten wir versuchen, ohne künstlichen Sauerstoff den höchsten Punkt der Erde zu erreichen – ein Vorhaben, das von vielen Medizinern als völliger Unsinn bezeichnet und zum Scheitern verurteilt worden war. Auch in alpinistischen Kreisen räumte man uns nur geringe Chancen ein.

Reinhold und ich wollten, das hatten wir immer wieder betont, nur einen Versuch machen. Wir wussten, dass bereits in den Zwanzigerjahren Engländer ohne jegliche Sauerstoffhilfe Höhen von mehr als 8500 Metern erreicht hatten, überdies mit einer völlig unzulänglichen Ausrüstung. Bekannt war auch, dass nach der 1953 erfolgten Erstbesteigung des Mount Everest durch Edmund Hillary und Tenzing Norgay kein ernsthafter Versuch ohne Sauerstoff mehr erfolgte. Man sprach nur immer wieder davon, dass es unmöglich wäre, dass der im Vergleich zur Meereshöhe nur mehr ein Drittel betragende Sauerstoffdruck schwere körperliche Schäden insbesondere des Gehirns nach sich ziehen würde. Wohl waren bei einigen Unternehmungen die Bergsteiger nicht permanent mit Sauerstoff unterwegs gewesen, hatten manchmal nur Schlafsauerstoff oder Sauerstoffduschen genommen (im ersten Fall Michl Dacher am Lhotse, im zweiten die Chinesen 1975 am Everest). Unverständlicherweise wurde hier einige Male von “sauerstofflosen” Besteigungen gesprochen. Doch auch diese Expeditionen müssen zu den traditionellen zählen. Als sauerstofflos kann nur eine Besteigung gelten, bei der vom Beginn der Expedition bis zum Ende überhaupt kein zusätzlicher Sauerstoff – in welcher Form auch immer – eingesetzt wird.

Reinhold und ich hatten uns einer Expedition des Österreichischen Alpenvereins, die unter der Leitung von Wolfgang Nairz stand, angeschlossen. Die Mannschaft bestand aus bewährten Bergsteigern; für die medizinische Betreuung waren Raimund Margreiter aus Innsbruck und Oswald Oelz aus Zürich zuständig. In gemeinsamer Arbeit hatten wir den gefürchteten Khumbu-Eisfall versichert und die Hochlager aufgestellt, in der Lhotseflanke waren Fixseile verankert worden. Dem ersten Gipfelsturm stand nichts mehr im Weg. Am 22. April erreichten Reinhold und ich Lager 2, unser Vorgeschobenes Basislager auf 6400 Metern, und tags darauf das Lager 3 in der Lhotseflanke auf 7200 Metern. Am Morgen des 24. beschloss ich, nachdem ich mir mit Sardinen aus der Dose, die gefroren waren, den Magen verdorben hatte, wieder zurück ins Lager 2 abzusteigen. Reinhold wollte mit zwei Sherpas zum Südsattel vorstoßen und Lager 4 errichten. Später am Nachmittag verschlechterte sich das Wetter. Um 18 Uhr herrschte starkes Schneetreiben, und der Sturm steigerte sich zum Orkan. Das Zelt am Südsattel, in dem Reinhold mit den beiden Sherpas war, wurde zerfetzt. Am nächsten Tag wütete der Wind mit unverminderter Heftigkeit, Reinhold konnte notdürftig ein Reservezelt errichten. Nach einer weiteren Nacht, der zweiten ohne Sauerstoff, gelang den dreien erst am 26. der Abstieg ins Lager 2. Erschöpft und von den Strapazen gezeichnet, erreichte Reinhold am 27. April das Basislager.

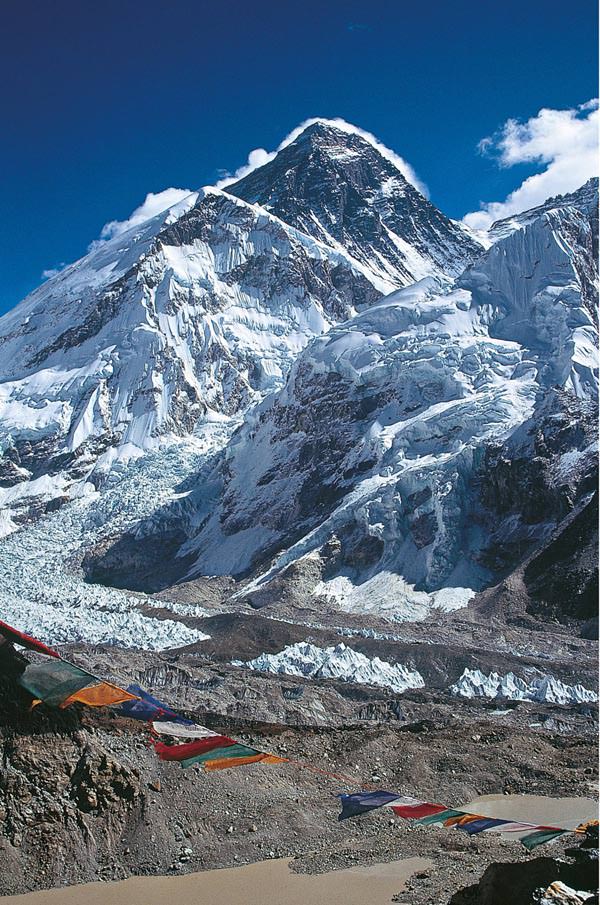

Der Mount Everest mit dem stark zerklüfteten Khumbugletscher – Foto: Peter Habeler

Mittlerweile waren Wolfgang Nairz, Robert Schauer und Horst Bergmann zusammen mit Ang Phu, dem Sherpa-Sirdar, aufgestiegen. Das Wetter war herrlich, sie wollten zum Gipfel. Am 1. Mai spurten sie in hüfttiefem Schnee vom Südsattel hinauf bis auf 8500 Meter, wo sie Lager 5 errichteten. Ab einer Höhe von 7200 Metern hatten sie Sauerstoffmasken benutzt. Das Wetter war unverändert gut. Nach fünfstündigem Aufstieg erreichte die Mannschaft am frühen Nachmittag des 3. Mai den Gipfel des Everest. Es war ein großartiger Erfolg, der uns, die wir in den tieferen Lagern warteten, großen Auftrieb gab.

Am selben Tag, an dem die Gipfelmannschaft müde, aber in guter Verfassung im Lager 2 eintraf, nächtigten auch Reinhold und ich dort. Das Wetter schien zu halten. Die fürchterliche Hitze vermeidend – die Quecksilbersäule kletterte manchmal auf über 40 Grad plus -, stiegen Reinhold und ich anderntags durch die Lhotseflanke, verbrachten eine kalte, aber gute Nacht in Lager 3 und gelangten am 7. Mai nach anstrengender Spurarbeit um die Mittagszeit zum Südsattel auf rund 7900 Metern. Drei Sherpas sowie Eric Jones, ein bekannter englischer Bergsteiger, hatten uns begleitet. Obwohl wir ohne künstlichen Sauerstoff aufgestiegen waren, fühlten wir uns gut.

Während der Nacht kam Sturm auf. Wir schliefen kaum, und der Sauerstoffmangel machte sich bemerkbar. Ich hatte kalte Füße, die ich nicht warm bekommen konnte. Gegen drei Uhr früh begann Reinhold Tee zu kochen. Heute, das wussten wir, würde die Entscheidung fallen. Um halb sechs krochen wir, die Steigeisen bereits an den Füßen, aus dem Zelt. Immer noch blies der Wind heftig aus Südwesten, dunkle Wolkenbänke standen über dem Nuptsegrat. Mein erster Impuls war umkehren – ich konnte mir schwer vorstellen, bei diesen Verhältnissen auch nur einige hundert Meter hinaufzukommen. Durch mein Zögern hatte Reinhold einen kleinen Vorsprung gewonnen. Ich rief Eric Jones, bat ihn, unseren Aufbruch zu filmen, und folgte Reinhold.

In den Beinen spürte ich eine bleierne Müdigkeit, bereits nach 20 bis 30 Metern musste ich jeweils Rastpausen einlegen. Wenn sich das verschlimmerte, würde ich nicht einmal bis zum Südgipfel kommen. Vielleicht war es doch vermessen, vom Südsattel aus zu starten und damit einen Höhenunterschied von fast 950 Metern zurücklegen zu müssen, noch dazu ohne Sauerstoffhilfe? Doch die Bedenken der vergangenen Tage waren völlig verschwunden. Ich dachte nicht an zu Hause, nicht an Frau und Kind, sondern nur noch an die bergsteigerischen Schwierigkeiten, die uns bevorstanden. Ich konzentrierte mich ganz und gar auf den Aufstieg, registrierte jeden meiner Schritte und versuchte, meine Kräfte einzuteilen und mit ihnen so lange wie möglich zu haushalten.

Von erhabenen Gedanken oder Gefühlen konnte allerdings keine Rede sein. Mein Gesichtskreis war ganz eng, beschränkte sich auf das Allernotwendigste. Ich sah nur meine Füße, nur die nächsten Schritte und Griffe, und bewegte mich wie ein Automat. Ich schaltete völlig ab und dachte nur noch an die nächsten fünf Meter vor mir. Ich dachte nicht an den Everest, nicht an unser Ziel. Nur dass ich diese nächsten fünf Meter hinter mich brachte, war wichtig, sonst nichts. Wenn ich überhaupt an etwas anderes dachte, dann daran, wie ich hier am besten wieder herunterkommen würde.

Die Luft wurde knapper und knapper. Ich war nahe am Ersticken. Ich erinnere mich noch, dass mir ein einziges Wort im Takt meiner Schritte durch den Kopf ging: “Vorwärts, vorwärts, vorwärts !” Wie eine tibetische Gebetsmühle. Mechanisch setzte ich einen Fuß vor den anderen. Ab und zu blieb ich stehen, rammte den Eispickel in den Schnee und lehnte mich für eine halbe Minute darauf, schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen und versuchte mich auszuruhen. Dann spürte ich deutlich, wie sich meine Muskeln mit neuer Kraft anreicherten, und es ging für zehn oder zwanzig Schritte weiter.

Inzwischen hatte ich Reinhold eingeholt und nützte als Führender das felsige Gelände aus, um nicht im grundlosen Schnee spuren zu müssen. Wir kletterten Passagen im I. und II. Schwierigkeitsgrad, konzentrierten uns völlig auf diese Kletterei und spürten, dass sich unsere Körper auf das verminderte Sauerstoffangebot einstellten. Immer wieder versuchte ich meine Zehen zu bewegen, die seit dem Aufbruch gefühllos waren. Mit kreisenden Armbewegungen trieb ich das Blut bis in die Fingerspitzen. Reinhold filmte öfter mit einer Super-8-Kamera, manchmal machte ich einige Fotos. Um halb zehn erreichten wir Lager 5.

Reinhold kochte Tee. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis er fertig war. Uns war beiden klar, dass wir nach der Trinkpause sofort weitergehen mussten, erst recht, da das Wetter immer schlechter wurde. Unser gemeinsamer Wille besiegte den Wunsch, umzukehren oder wenigstens zu schlafen. Wir wollten auf jeden Fall weiter hinauf, selbst wenn es nur bis zum 8750 Meter hohen Südgipfel wäre. Auch der Südgipfel ohne Sauerstoff wäre ein großer Erfolg gewesen; er hätte den Beweis erbracht, dass es eines Tages möglich sein würde, ohne Sauerstoff bis zum Hauptgipfel zu gelangen.

Über den Südostgrat, auf der Ostseite bleibend, stapfte ich voran, Reinhold zehn Meter hinter mir. Kurz vor Erreichen des Steilaufschwungs, der zum Südgipfel zieht, versank ich in grundlosem Pulverschnee. Wie ein Maulwurf wühlend, querte ich auf allen vieren nach links zu einem Felsgrat, der jäh in die 2000 Meter hohe Südwestwand abbrach. Etwa 150 Meter kletterten wir über diesen Pfeiler. Es war die höchste, luftigste Kletterei, die ich je gemacht hatte, noch dazu ohne Seil. Nur hier keinen Sturz !

Kurz nach zwölf Uhr erreichte ich den Südgipfel. Reinhold, der etwa 20 Meter unter mir stand, war nur mehr undeutlich zu sehen, er verschwand in den Schneefahnen, die der Südwestwind vom Grat blies. Unter uns brodelte ein Wolkenmeer, aus dem Makalu, Cho Oyu und Lhotse herausragten. Der Hauptgipfel schien zum Greifen nahe, und doch wussten wir, dass für diese Strecke oft Stunden gebraucht wurden. Wir konnten noch die Fußstapfen der Nairz- Mannschaft erkennen. Der Grat war stark überwechtet – wir seilten uns an. Mit äußerster Vorsicht kletterten wir, abwechselnd führend, weiter. Reinhold filmte, so oft es aus Sicherheitsgründen zu verantworten war. Sein eisverkrustetes Gesicht sah aus wie eine Grimasse. Am Hillary Step, der Aufsteilung im Gratverlauf, konnten wir die Tritte unserer Vorgänger benutzen; einige waren aber ausgebrochen, und der Untergrund war instabil.

Die letzten Meter zum Gipfel gingen – oder vielmehr krochen – wir gemeinsam. Trotz aller Euphorie, es bald geschafft zu haben, war ich körperlich total am Ende. Ich ging nicht mehr aus eigenem Willen, sondern nur noch mechanisch, wie ein Automat. Kurz nach 13 Uhr standen wir am höchsten Punkt der Erde. Wir umarmten uns, freuten uns, waren endlich befreit von dem unmenschlichen Zwang, weitergehen zu müssen. Vage wurde mir bewusst, dass wir die ersten Menschen waren, die es ohne jegliche Sauerstoffhilfe auf den höchsten Punkt der Erde geschafft hatten. Trotzdem war in mir kein Triumph, sondern eher ein Gefühl der Leere. Das Ziel, das mir so wichtig gewesen war,war erreicht. Ich war leer, sowohl körperlich als auch im Geist. Ich wollte hinunter, nur noch hinunter.

Ich machte mich vom Seil los, schnitt einen Meter davon ab und befestigte das Seilstück zum Beweis unserer Besteigung an dem Aluminiumgestänge, das die Chinesen 1975 als Vermessungszeichen am Gipfel errichtet hatten. Ich fotografierte, Reinhold filmte und hantierte mit seinem Tonbandgerät. Er wollte noch etwas bleiben. Mich zog es hinunter ins Lager 4. Vorsichtig begann ich mit dem Abstieg.

Die fünf Meter hohe Gegensteigung zum Südgipfel kroch ich auf allen vieren hinauf. So schnell wie möglich wollte ich zum Südsattel hinunter, machte für Reinhold im Sinne des Abstiegs einen Pfeil in den Schnee und rutschte langsam, den Pickel als Bremse benutzend, über die Ostflanke zum Lager 5 ab. Diese Abstiegsart, das “Abfahren”, verlangt jahrelanges Training, große Geschicklichkeit und ist nicht jedermanns Sache. Unterhalb von Lager 5 benutzte ich ein Couloir, musste einige Male meine Rutschfahrt unterbrechen, um über kleinere Felsabsätze hinabzuklettern, und gelangte sehr schnell hinunter auf 8150 Meter. Etwa 200 Meter oberhalb des Südsattels geriet ich allerdings in ein Schneebrett, rutschte unkontrolliert weiter und verlor dabei Pickel und Steigeisen, doch letztendlich kam ich mit einem “blauen Auge” – einem verdrehten Knöchel – davon. Eric Jones, der den Großteil meines Abstiegs beobachtet hatte, traute seinen Augen nicht. Ich hatte vom Gipfel bis in den Südsattel genau eine Stunde gebraucht.

Eine halbe Stunde später, kurz nach 15 Uhr, kam Reinhold. Durch oftmaliges Abnehmen seiner Schutzbrille zum Filmen hatte er sich eine fürchterliche Bindehautentzündung zugezogen. Eine weitere Nacht verbrachten wir im Lager 4. Reinhold hatte rasende Schmerzen, die uns umso mehr erschreckten, weil wir Schlimmeres als Schneeblindheit befürchteten: Blutungen im Augenhintergrund, möglicherweise Anzeichen eines beginnenden Hirnödems. Am 9. Mai stiegen wir gemeinsam durch die Lhotseflanke ab; Reinhold, der nur wenige Meter sehen konnte, blieb dicht hinter mir. Am selben Tag, spätnachmittags, stolperten wir ins Vorgeschobene Basislager, wo wir überschwänglich begrüßt wurden und uns erholen konnten. Unsere Idee hatte sich tatsächlich verwirklichen lassen.

2. Leseprobe:

Wie auf einer Himmelsleiter

DER NORDGRAT DES KANGCHENDZOhNGA

Der Kangchendzönga wurde als Letzter der drei höchsten Berge dieser Erde bestiegen. Den 8586 Meter hohen Gipfel allerdings sollen George Band und Joe Brown am 25. Mai 1955 nicht betreten haben. Wenige Meter unterhalb kehrten sie um, was Charles Evans dazu veranlasste, ihn als den “unberührten

Gipfel” zu bezeichnen. Nach wochenlangen, unvorstellbaren Strapazen hatten sie sich mit einer britischen Mannschaft durch die 3000 Meter hohe Südwestwand des Kangchendzönga, die Yalungwand, hinaufgearbeitet. Die nepalesischen Behörden hatten die Besteigung nur unter der Voraussetzung genehmigt, dass die Spitze des in ihren Augen heiligen Berges nicht betreten werden würde, und angeblich hielten sich die Briten an dieses Versprechen. Auch spätere Bergsteiger taten dies, aber irgendwann ließ der Respekt vor dem Glauben der Einheimischen nach, der Gipfel blieb nicht länger “unberührt”. Expeditionen aus dem deutschsprachigen Raum hatten sich bereits in den Jahren 1929, 1930 und 1931 am “Kantsch”, dem mächtigen Grenzberg zwischen dem Königreich Nepal und Sikkim, versucht. Zweimal wählten deutsche Bergsteiger unter Leitung von Paul Bauer einen Weg am endlos langen Nordostsporn, beide Male erfolglos.

Die große Expedition von 1930 unter Leitung von Günter Oskar Dyhrenfurth ging den Berg von seiner Nordwestseite an, musste ihr Vorhaben allerdings in den mächtigen Eisbrüchen aufgeben. Nach Kriegsende dann war der Zugang zum Berg jahrelang gesperrt, erst Anfang der Fünfzigerjahre gab es weitere Versuche von der Yalungseite aus. Zweifellos konnte die erfolgreiche britische Expedition auf den Erfahrungen ihrer Landsleute bei der Mount-Everest-Erstbesteigung von 1953 und auch auf denen der Italiener am K2 1954 aufbauen. So wurden am Kangchendzönga bereits verbesserte Sauerstoffgeräte verwendet.

Seit jener Zeit hatte sich bis in die späten Achtzigerjahre an den Achttausendern selbst wenig geändert. Die unglaublich großen Neuschneemengen waren die gleichen wie zur Zeit der ersten Himalaja-Pioniere, die stets damit verbundene Lawinengefahr, die Bedrohung durch Eisschlag und das Problem des Sauerstoffmangels in großen Höhen traten genauso auf. Geändert hatte sich aber die menschliche Einstellung zum Berg. Nicht mehr große Expeditionen und Materialschlachten waren gefragt: Durchgesetzt hatte sich auch im Himalaja der Alpinstil und der Verzicht auf schwere und teils störanfällige Sauerstoffgeräte.

Es ist keineswegs einfach, Analysen über Todesfälle beim Höhenbergsteigen anzustellen, da die Gefahren des Himalaja sehr vielschichtig sind. Unbestritten aber ist, dass die Akklimatisationsphase, also die Anpassung des Organismus an das verringerte Sauerstoffangebot, von entscheidender Bedeutung ist. Sie sollte mindestens drei oder vier Wochen betragen. Ebenso wichtig ist – das hat sich bei unserer “Kantsch”-Besteigung im Alpinstil im Jahr 1988 einmal mehr gezeigt -, dass sich die Mannschaft gut versteht. Schon beim Anmarsch kristallisierte sich eine prächtige Harmonie innerhalb unseres kleinen Teams heraus, das sich auch vom oft miesen Wetter die Stimmung nicht verderben ließ.

Zusammengefunden hatten wir uns auf Einladung meines amerikanischen Freundes Carlos Buhler, als Dritter im Bunde gesellte sich noch Martin Zabaleta zu uns, ein Baske, der mittlerweile in Amerika zu Hause war. Mit uns waren die drei Sherpas Lhakpa, Nima und Dawa aufgestiegen. Sie halfen uns dabei, die Hochlager zu errichten. Bereits drei Tage nach unserem Eintreffen im Basislager stand das erste Hochlager in 5800 Meter Höhe an einer sicheren Stelle am Wandfuß des Kangchendzönga, am 13. April Lager 2, das wir direkt in einer Gletscherspalte auf 6400 Metern einrichteten. Doch dann wurden wir auf eine wochenlange Geduldsprobe gestellt, denn erst am 27. April klarte es auf. Wir konnten endlich den schweren Weg zum Gipfel antreten.

Die Nordwand unseres Berges war abgefegt. Die Bedingungen waren gut, der Luftdruck stieg stark, deshalb verließen wir fast fluchtartig unser Basislager. Mit uns gingen die beiden Sherpas Dawa und Nima – Lhakpa hatte starke Rückenschmerzen – ins Lager 1 hinauf. Gegen 14 Uhr, wir hatten es uns in den Zelten gemütlich gemacht, brach eine mächtige Eislawine ab. Sie donnerte durch das Couloir herab, das wir vorher mit Seilen versichert hatten. Unser Optimismus wurde stark gedämpft. Den Rest des Tages blieben wir lieber im Lager und kochten stundenlang Tee, tranken geradezu Unmengen davon.

Am 28. April verließen wir bereits früh um fünf die Zelte, querten den Gletscher und beeilten uns, durch das gefährdete Eiscouloir zu kommen, unter dem noch die Eisbrocken der Lawine vom Vortag herumlagen. Doch es blieb ruhig, keine Lawine unterbrach unseren Aufstieg. Gott sei Dank waren die Fixseile noch vorhanden, und am späten Vormittag bezogen wir das zweite Hochlager. Das Wetter war herrlich, es war windstill, der Himmel wolkenlos. Fünf oder sechs solcher Tage noch, dann konnte der Gipfel gelingen.

29. April: Es war bitterkalt – etwa 30 Grad unter null -, und es dauerte lange, bis die Durchblutung wieder richtig funktionierte. Gemeinsam mit Carlos versicherte ich die 400 Meter hohe, steile und völlig blanke Eiswand, die zum Nordgrat hinaufführt. Es ging gut voran, am späten Nachmittag waren wir bereits kurz unterhalb des Grats in leichterem Gelände, ruhten uns ein wenig aus und stiegen an den Fixseilen wieder zurück zum Lager 2, wo Martin, der früher abgestiegen war, für uns kochte und uns mit heißem Tee bewirtete.

30. April: Ruhetag im Lager 2. Wir hatten das bestimmte Gefühl, dass es diesmal klappen würde. Das Wetter war unverändert schön, die Schneebeschaffenheit ideal, der Wind hatte den Berg blank gefegt. Wir waren bestens akklimatisiert und hofften auf stabiles Schönwetter; drei bis vier Tage würden uns schon genügen !

1. Mai: Heute stieg die ganze Mannschaft bereits sehr früh durch die versicherte Eiswand. Das Eis war unerwartet hart und spröde, trotzdem fiel das Steigen leicht. Der Körper fieberte fast, es war wie eine Sucht, höher hinaufzukommen. Ich war weit voraus, fotografierte des Ohfteren Dawa und Nima, die etwa 200 Meter unter mir waren. Carlos und Martin waren kleine Punkte, die sich an den Fixseilen höherschoben. Gegen 16 Uhr erreichte ich über dem steilen, ausgesetzten und überwechteten Nordgrat eine Stelle, die sich als Lagerplatz anbot. Als ich den Platz für unsere Zelte ebnete, spürte ich die Höhe doch; ich kämpfte gegen die bleierne Müdigkeit und war froh, als Dawa und Nima kamen und mir halfen, die Zelte aufzustellen. Kurz bevor es dunkel wurde, trafen auch Carlos und Martin ein. Die Nacht war kalt, aber es war wenigstens windstill. Eng aneinandergepfercht warteten wir gemeinsam auf den Morgen.

2. Mai: Schon früh trafen uns an der Ostseite des Nordgrats die ersten Strahlen der Morgensonne, und bald waren wir wieder an der Arbeit. Es galt, weitere 100 Meter Fixseile anzubringen, um auf die Schulter zu gelangen und damit leichteres Gelände zu erreichen. Die Wand brach nach Osten, in Richtung Sikkim, über 3000 Meter tief ab, die Ausgesetztheit war eindrucksvoll. Mit Martin stieg ich weiter, während Carlos das Zelt abbaute, das wir mit hinaufnehmen mussten. Das Klettern gestaltete sich technisch schwierig. Steiles Blankeis und knapp unterhalb der Schulter auch noch gefährlich vereister Fels erforderten höchste Konzentration. Der pyramidenförmige Gipfelaufbau schien in der klaren Luft zum Greifen nahe, obwohl der Höhenunterschied immerhin noch 1600 Meter betrug. Wir kamen gut voran, und als der Höhenmesser 7900 Meter anzeigte, entschlossen wir uns, das letzte Lager einzurichten. Ein Felsblock bot guten Schutz für das Zelt. Noch am späten Nachmittag stiegen die beiden Sherpas wieder ins Lager 3 ab.

3. Mai: Das Barometer war während der Nacht stark gefallen, ein Wettersturz stand unmittelbar bevor. Es war noch windstill, doch wir wurden unruhig – an Schlaf war unter diesen Umständen nicht zu denken. Jeder stellte sich die bange Frage: Würde das Wetter noch halten? Nur einen Tag benötigten wir noch. Um vier Uhr früh bereiteten wir uns für den Gipfelgang vor. Eine Stunde später, es war immer noch dunkel, verließen wir im Schein der Stirnlampen das Zelt und querten zur Gipfelwand hinüber. Noch lagen 700 Höhenmeter vor uns. Wir wussten, dass es ein langer Tag werden würde. Wir waren uns einig: Jeder würde sein eigenes Tempo gehen. Sich in der Steilwand anzuseilen wäre sinnlos gewesen, weil wir sowieso nicht richtig sichern konnten.

In einer 40 Grad steilen, mit gepresstem Schnee gefüllten Rinne im linken Wandteil stieg ich höher, indem ich ab und zu nach rechts in die freigewehten Felsen des Nordwestgrats auswich. Das Steigen machte mir Freude, es fiel mir ähnlich leicht wie am Nanga Parbat. Die vier Wochen Akklimatisationszeit machten sich bezahlt. Ganz nah war der burgähnliche Felsaufbau am Nordwestgrat. Als ich um acht Uhr die kleine Scharte im Gipfelgrat erreichte, schob sich vom Yalung Kang eine dunkle Wolkenwand herüber. Starker Sturm kam auf, es begann zu schneien.

Im Aufstieg zum letzten Lager am Kangchendzönga – Foto: Peter Habeler

Die Erstbegeher waren an der südwestlichen Flanke des Grates aufgestiegen, ich kletterte direkt am Grat in Richtung Gipfel weiter. Der Grat war stark vereist, ich musste mich zu größter Aufmerksamkeit zwingen. Um 9.30 Uhr, nach viereinhalb Stunden, stand ich auf dem Gipfel des Kangchendzönga. Direkt am Gipfelfelsen erkannte ich ein kleines Plastikmännchen, das an einem Haken festgebunden war, einige gelbe Sauerstoffflaschen lagen herum. Die Kälte war unerträglich geworden; schnell befestigte ich meine Wimpel an einer Aluminiumstange. Eine Viertelstunde nur dauerte mein Gipfelaufenthalt, dann stieg ich ab. Die Brille war vereist, ich musste sie mehrmals abnehmen, damit ich den Gratverlauf erkennen konnte.

Um 10.30 Uhr begegnete ich Carlos und Martin, die etwa 200 Meter unterhalb des Nordwestgrats waren und weiter langsam aufstiegen. Sie ließen sich von dem inzwischen zum Orkan gewordenen Sturm nicht zur Umkehr bewegen. In der Flanke hatte sich inzwischen Triebschnee gesammelt, der in Form kleiner Lawinen abging. Direkt in der Falllinie versuchte ich möglichst schnell abzusteigen. Total ausgepumpt kam ich um 11.30 Uhr im Lager 4 an. Über das Funkgerät drang lautes Freudengeschrei aus dem Basislager an mein Ohr – ich selbst hingegen war viel zu müde, um mich über den Gipfelsieg zu freuen. Ich kochte den ganzen Nachmittag Tee und wartete auf meine beiden Freunde.

Es wurde 18 Uhr, und noch war keine Spur von Carlos und Martin zu sehen! Hin und wieder hörte ich das Rauschen der Lawinen. Ich wartete; ehe es dunkel wurde, verließ ich das schützende Zelt und spurte im tiefer werdenden Neuschnee zur Gipfelwand hinüber. Mein Rufen blieb ohne Antwort. Wo waren Martin und Carlos?

Im Schneetreiben fand ich das Lager fast nicht mehr wieder. Als ich bis 20 Uhr immer noch nichts von den beiden gehört hatte, war ich mir sicher, dass sie von einer Lawine verschüttet worden waren. Es wurde 21 Uhr, der Wind hatte etwas nachgelassen, da hörte ich sie von weit weg rufen: “Peter, Peter!” Eine halbe Stunde später taumelten Carlos und Martin total erschöpft ins Lager. Es wurde eine schlimme Nacht.

4. Mai: Mehr als ein Meter Neuschnee war über Nacht gefallen, die Lawinengefahr wuchs ständig, und der Abstieg wurde mehr und mehr zu einem Glücksspiel. “Come on, let’s go!”, drängte ich meine Kameraden immer wieder zum Aufbruch. Wir durften unter keinen Umständen länger hier oben warten. Doch keiner rührte sich, ich war kurz vor dem Verzweifeln. Nur ein Gedanke beherrschte mich: Wir mussten hinunter ins Lager 3 – dort waren die Zelte, die Sherpas und genügend Gas zum Kochen. Das Wetter war besser geworden, es schneite immerhin nicht mehr, nur dicker Nebel erschwerte die Orientierung. Trotzdem, wir mussten hier weg! Einen tiefen Graben durch den lockeren Schnee wühlend, querte ich über das endlos erscheinende Plateau hinüber zur Bergschulter. Im Nebel war kaum auszumachen, wo ich mich befand. Verzweifelt suchte ich nach den Fixseilen, doch sie waren unter einer dicken Schneedecke verborgen, deren Krachen mir durch Mark und Bein fuhr.

Wie ging es Carlos und Martin, waren sie vielleicht noch oben im Lager 4? Ich stieg wieder hinauf, schrie wie ein Irrer in Richtung Lager. Gott sei Dank, sie kamen, noch ganz weit oben zwar, aber sie stiegen ab. Ich konnte mich wieder der Suche nach den Fixseilen zuwenden. Es gelang mir, ein Schneebrett abzutreten – die Seile lagen frei vor mir. Jetzt konnte nicht mehr viel passieren. Ich präparierte den Abstieg und sicherte mich über die Ostseite hinunter, verlor allerdings dabei das Funkgerät. Es war mir völlig egal. Nur hinunter nach Lager 3! Um 14 Uhr endlich erreichte ich den Lagerplatz – doch ich konnte die beiden Zelte nicht finden. Bis zur Brust im Triebschnee steckend, war mir zum Heulen zumute. War das überhaupt der Platz, wo die Zelte von Lager 3 standen, oder waren die Zelte von Lawinen verschüttet? Ich verstand das alles nicht so recht. Stunden später trafen die beiden Freunde ein, wir entschlossen uns, hier gemeinsam zu biwakieren. Es wurde eine stürmische und kalte Nacht. Immerhin, der Sturm hatte auch seine positive Seite: Er putzte den Berg blank.

5. Mai: Carlos hatte sich die Zehen erfroren, Martin und mich plagte ein böser Husten, ich spuckte mehrmals Blut. Der Abstieg über den verwechteten Grat war brutal. Zu all dem riss auch noch ein Steigeisenriemen, die Hände waren längst gefühllos. Es wurde der schlimmste Abstieg, den ich je durchzustehen hatte. Teilweise bis zur Hüfte im Schnee steckend, schwindelte ich mich über den Grat hinab. Nur kein Schneebrett auslösen ! Als ich die Fixseile in der Eiswand erreichte, sah ich weit über mir Carlos nachkommen, doch von Martin war keine Spur zu sehen. Ich wartete am Ende der versicherten Passage auf Carlos, gemeinsam querten wir die Lawinenhänge zum Lager 2 hinunter. Doch auch dieses Lager existierte nicht mehr. Eine mächtige Lawine hatte es weggefegt, alle drei Zelte waren verschwunden, mit ihnen Funkgeräte, Kameras – alles war weg. Unsere Enttäuschung war riesengroß. Doch wenigstens sahen wir jetzt Martin, der gerade am Ende der Fixseile angelangt war. Das Gefühl, dass wir es schaffen würden, wuchs zunehmend in uns, obwohl noch eine letzte gefährliche Passage, das lawinengefährdete Couloir auf dem Weg zum Lager 1, vor uns lag. Dort endlich waren wir in Sicherheit.

Am späten Nachmittag torkelten wir todmüde die letzten Meter durch den Tiefschnee dem rettenden Lager entgegen. Lhakpa brachte uns Tee. Dann erfuhren wir, dass Nima und Dawa, als die Lawine die Zelte verschüttet hatte, in der Nacht zwölf Stunden abgestiegen waren und sich in Sicherheit bringen konnten. Noch trennte uns eine letzte schlimme Nacht vom Basislager Pang Pema. Wir erreichten es alle gemeinsam am Mittag des 6. Mai.

_______________________________________________

Die Autoren:

PETER HABELER, geboren 1942 in Mayrhofen im Zillertal, wurde schon vor seiner spektakulären Evererstbesteigung durch frühe Wiederholungen extremer Routen als Bergsteiger international bekannt. Er leitete jahrelang die österreichische Berg- und Skiführerausbildung und gründete die Ski- und Alpinschule »Mount Everest«. 1999 wurde ihm für seine Verdienste im alpinen Sicherheitswesen der Professorentitel zugesprochen.

KARIN STEINBACH, 1966 geboren und bei München aufgewachsen, war von Jugend an in den Bergen unterwegs. Im Deutschen Alpenverein erhielt sie mit 22 Jahren die Lizenz als Fachübungsleiterin Hochtouren. Die Literatur- und Kommunikationswissenschaftlerin hat in 15 Verlagsjahren in München und Zürich mit zahlreichen Alpinisten und Bergbuchautoren zusammengearbeitet. Sie lebt als freie Lektorin und Autorin in St. Gallen.

_______________________________________________

“Peter Habeler – Das Ziel ist der Gipfel”

Peter Habeler / Karin Steinbach

200 Seiten,

21 schwarz-weiß Abb.,

49 farbl. Abb.,

gebunden

ISBN: 978-3-7022-2812-5

Quelle: Tyrolia Verlag

2 Kommentare

[…] Peter Habeler – Das Ziel ist der Gipfel von Karin Steinbach und Peter Habeler […]

super Peter habeler